Diese Frage wird mir immer wieder gestellt: „Was heißt eigentlich systemisch? Meinst du systematisch?“

Wenn ich sage, dass ich Arbeitspsychologin bin und systemisch arbeite, bekomme ich oft diese Rückfrage – und ich beantworte sie fast jedes Mal ein bisschen anders. Vielleicht ist das schon systemisch: kontextbezogen zu antworten.

Was bedeutet „systemisch“?

Systemisch heißt: den Kontext mitdenken. Ich betrachte das „System“, also zum Beispiel ein Team, eine Organisation oder eine Einzelperson in ihrem Beziehungsgeflecht und in ihrem Umfeld. Ich frage: Welche Muster zeigen sich? Welche Wechselwirkungen gibt es? Welche Regeln, Werte oder (unausgesprochenen) Annahmen prägen das Handeln?

Auch im Gespräch selbst frage ich mich: Wer fragt da eigentlich? Welche beruflichen Erfahrungen, welches Vorwissen bringt die Person mit? Wo kann ich anknüpfen? Ich überprüfe meine Hypothesen und bleibe neugierig – ganz im Sinne einer systemischen Haltung des Nichtwissens.

Diese Haltung umfasst unter anderem:

Und was ist der Unterschied zu „systematisch“?

Systematisch bedeutet: planvoll, nach einem festen Schema vorgehend. Auch systemisches Arbeiten kann planvoll sein – etwa, wenn ich mit einem Team Entwicklungsprozesse strukturiere. Aber: Systemisches Arbeiten bleibt immer offen für Unerwartetes. Denn in komplexen Systemen lässt sich nicht alles planen. Ich kann Impulse setzen, aber nicht steuern, was daraus wird. Die Verantwortung bleibt bei den Personen und Organisationen selbst.

Systemisch arbeiten heißt für mich: nicht Stärken verleihen, sondern Kräfte aktivieren, die schon vorhanden sind. Ich gebe Impulse – und begleite bei der Entwicklung von Lösungen, die zum jeweiligen System passen.

Wie sehen solche Impulse konkret aus?

🔹 Im Coaching und in der Supervision:

→ systemische, lösungsorientierte Fragen

→ kreative Methoden

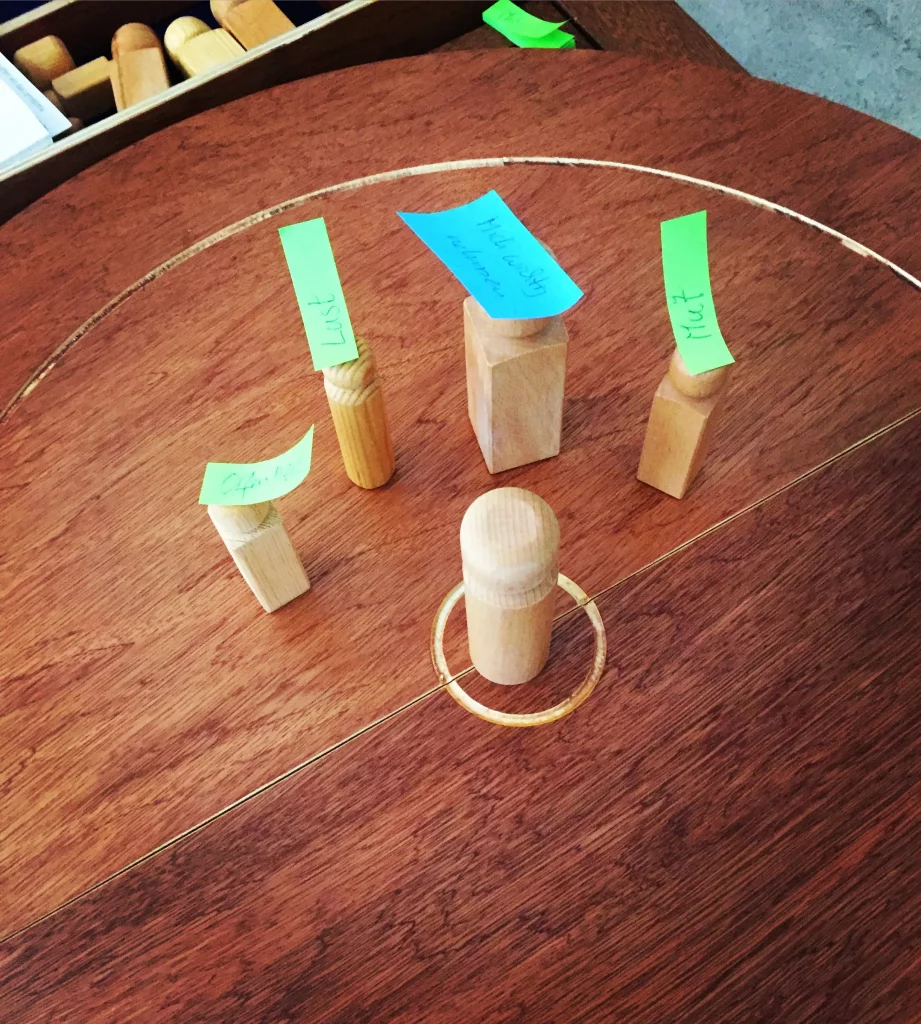

→ Arbeit im Raum (z. B. mit Aufstellungen oder Bodenankern)

🔹 In der Teamentwicklung:

→ Klärung von Rollen und Strukturen

→ Blick auf Erfolge, Stärken und Ressourcen im Team

🔹 In der Organisationsberatung:

→ z. B. bei Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung:

→ relevante Beteiligte frühzeitig einbeziehen

→ Best-Practice-Austausch etablieren

→ vorhandene Strukturen nutzen, um Maßnahmen wirksam und zugänglich zu machen

Eva Haberkern © 2026